近日,孙洋教授课题组在东方鲀属(Takifugu)基因组学研究领域取得重大进展,相关成果在国际知名期刊《BMC Biology》发表。孙洋教授、张永军研究员和卜兴江副教授为论文共同通讯作者,我院硕士生何睿师和赵蓉为论文共同第一作者,安徽师范大学为论文第一署名单位及第一通讯作者单位。

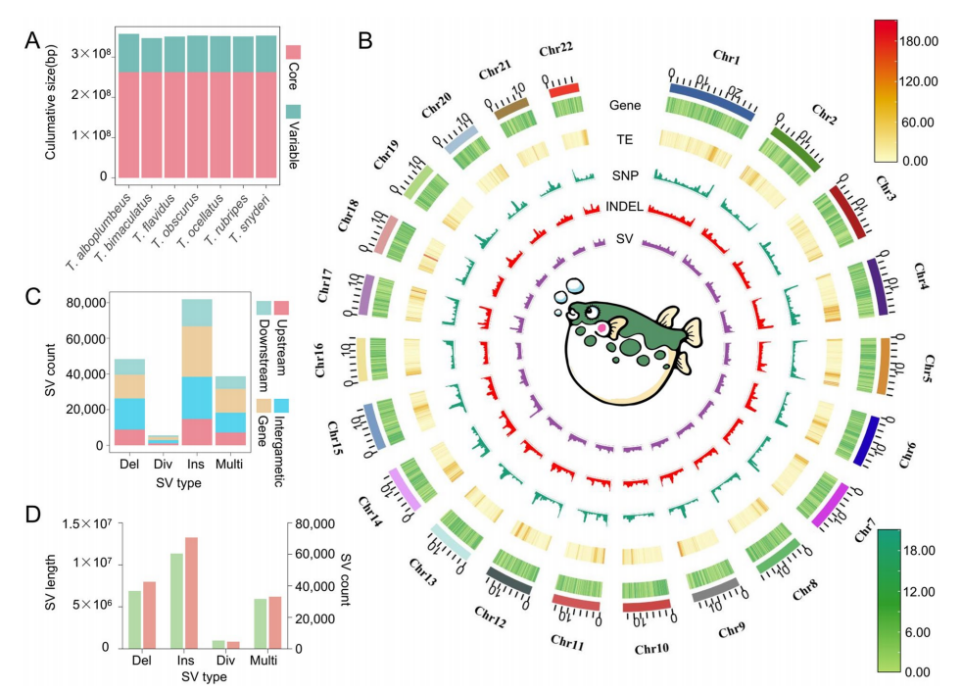

东方鲀俗称河豚,是一类具有重要经济价值的鱼类。然而,由于过度捕捞和栖息地破坏等因素,该属多个物种的野生种群正面临严峻的生存威胁。部分濒危种类如暗纹东方鲀(Takifugu obscurus)已被列入保护名录。为深入理解东方鲀的遗传多样性与进化动态,研究团队基于7种东方鲀的基因组数据,构建了图形泛基因组和基于基因的泛基因组。研究发现,在28,085个同源基因群中,仅有57.3%为所有个体共享的核心基因,其余基因存在显著的“存在-缺失变异”(PAV),表明东方鲀基因组具有高度多样性。通过分析160个东方鲀个体的基因组数据,团队鉴定出超过2000万个单核苷酸多态性(SNPs)、4,606,141个插入缺失变异(Indels)和152,200个结构变异(SVs),为东方鲀的遗传研究提供了丰富分子生物学资源。

研究还发现,东方鲀的迁徙行为可能与特定基因的变异密切相关。例如,在ABCB9基因中发现的51 bp插入片段在长、短距离迁徙种群中存在显著频率差异,揭示该基因在东方鲀的迁徙行为中发挥关键作用,可能是影响东方鲀属物种免疫功能的关键结构变异之一。此外,通过对13种组织的转录组分析,团队发现肝脏具有独特的基因表达模式,且不同组织中组织特异性基因的保守性存在显著差异。研究团队通过构建东方鲀的图形泛基因组,为揭示东方鲀种群分化机制和迁徙行为提供了全新视角,不仅填补了东方鲀基因组资源的空白,还为东方鲀物种的保护和优化育种提供了重要科学依据。团队目标,未来需进一步结合基因组与功能实验,深入挖掘东方鲀适应性进化的分子机制,推动其资源保护与可持续利用。同时,也为生产实践上稻渔养殖的提供研究基础。

研究工作得到了国家自然科学基金项目(31871964,31801738,32302320)、国家水稻产业技术体系项目(CARS-01-40)和安徽省重点研发计划项目(202003a06020009)的支持。

论文链接:https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-025-02296-7